井原山の沢概説

井原山は高度からすると脊振山塊2位を誇る。 オオキツネノカミソリやコバノミツバツツジの群生地として知られるが、その割りには地味な山である。井原山には北面から瑞梅寺川、東面から室見川の本流である八丁川が食い込んでいる。また瑞梅寺川は瑞梅寺ダム湖で洗谷、ダルメキ谷の二つに分かれる。洗谷中俣は快適な沢登りが楽しめる脊振山塊屈指の谷だが、ダルメキ谷には溯行価値があるとは考えられない。八丁川は下部は面白いものの、核心部が短く、それを過ぎてからの退屈な沢歩きが長すぎる。

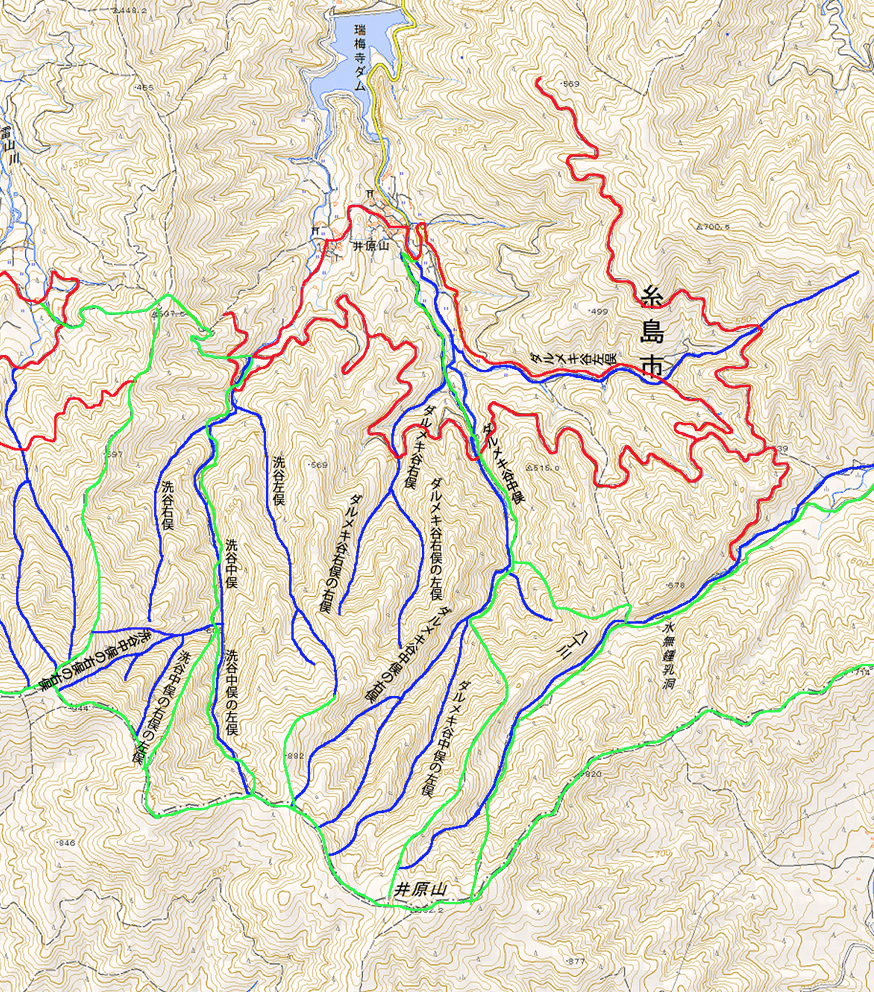

井原山の沢概念図

洗谷

洗谷概説 脊振山塊の沢では、最も快適な沢の一つと評価されている。沢は大きく、右俣、中俣(本流)と左俣とに分かれ、中俣は上部でさらにいくつかの沢に分かれている。中俣には20個ほどの滝が出てきて、その全てが直登可能だが、スケールの大きな滝が無いのが物足りないところと言える。岩が磨かれた変成岩であり、滝を登るときはスリップしやすいので注意が必要である。初心者がいて全ての滝を登るつもりならば、登攀具必携。また、この沢の本流に沿って登山道が通っており、悪い部分は全て登山道伝いに捲ける。従って、気楽に入れる沢でもある。この沢の入渓点である「ふぢ橋」に「西谷川」と刻まれたプレートが付けてあるので、行政的には「西谷川」と呼ばれているのだろう。しかし、登山者の間では古くから「洗谷」と呼ばれており、今更、変更するわけにもいくまい。ここでは、「洗谷」を使用する。所要時間3~4時間。この谷伝の登山道で死亡事故が起きたので、登山禁止になったという話が出たが、法的に強制力のあるものではなく、遡行は可能である。しかし、遡行にあたっては事故のないように十分な注意を払って欲しい。

アプローチ 県道563号線を辿り、瑞梅寺集落を半分ほど過ぎた辺りで右へ舗装道路が分かれる(井原山入り口バス停から300m)。この道に入り離合が難しい車道を辿ると、「瑞梅寺山の家」の前を通り、分岐から1.2キロで道は左右に分かれる。右の道に入り0.1キロで車4〜5台分の駐車スペースへ着く。ここから30mで洗谷に掛かる「ふぢ橋」に出る。ここが洗谷入り口となる。バス利用の場合は、JR波多江駅からコミュニティーバスに乗り、終点、井原山入り口で下車、ここから「ふぢ橋」まで30分程度。

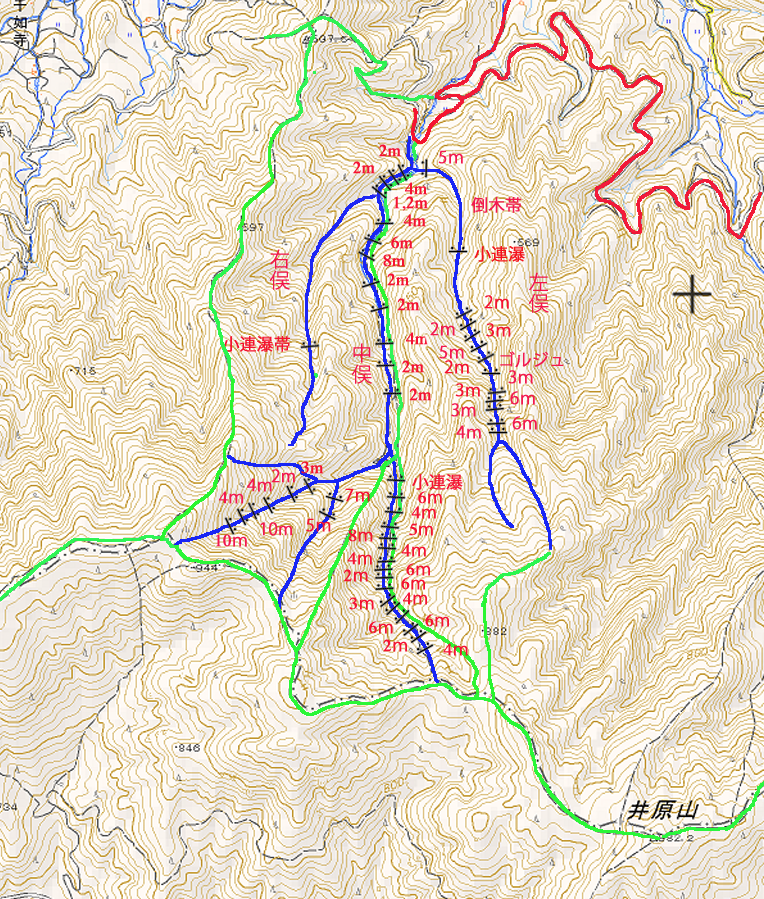

洗谷溯行図

a. 洗谷中俣の左俣(本流)コース解説 Aランク

登山道はふぢ橋の左岸沿いに付いている。車道から2~3分で左俣分岐(車道から上1つ目の堰堤の上流)。車道から数えて二つ目の堰堤上から入渓する。しばらく詰めると、ゴルジュとなり、奥に4m滝を懸ける。ここは、ブリッジングによって突破する。初心者がいるときは、ザイルを出した方が良いだろう。この後は小滝の連続となり、快適な溯行が続く。洗谷入り口から2時間程で二俣(説明の便宜上仮に「中の二俣」と呼んでおく)に着く(高度590m)。登山道が付いているのは左俣、こちらに入るとすぐに小連瀑が出てくる。さらに6m滝を先頭に2〜6m滝が連続する。シャワークライミングを交え次々に越えていくと、落ち口がハングした悪そうな6m滝 4 (二段の滝)に出る。水流の右側にハーケンが残置されているので、これを利用して越える。さらに6m滝、2m滝を越えると二俣となり、左の4m滝を懸けた沢に入る。この後も小さな分岐が出てくるが、踏み跡、ケルンに従って高度を上げていくと、稜線直下でフィックスロープが張られた登山道と分かれる。そのまま窪地を詰め最後はフィックスロープを伝って縦走路へ出る。中の二俣から所要時間2時間程度。下降は谷沿いの洗谷登山道を降りるのが最短。

洗谷中俣下部・ゴルジュと4m滝 1

洗谷中俣の左俣・6m滝 5(二段の滝)

・中俣の右俣コース解説 Bランク

中の二俣から右股に入ると10分で二俣に出る。左の沢は2mの滝となって合する(中俣の右俣の左俣)。こちらの沢に入ると、7m滝、5m滝が出てくるだけで、その上はガレ場が続き、溯行価値は無い。ここは右の沢(中俣の右俣の右俣)に入る。5分でまた右から小沢が合するが、右の沢はガレ場が続くだけで、溯行価値は無い。ここは3mの苔むした涸れ滝を越える。しばらく水流が消えかかったガレた沢筋を登ると、上には2m、4mの滝が続き、10mの滝が現れる。水流の右側を登ることが出来るが、岩が滑りやすく、かなり悪い。確実な支点として、ボルトが2~3本欲しい所。小型のカムが使えるかもしれない。これを越えたところで左から沢が合するが、こちらはガレ場が続くだけ、右の4m滝を越える。上にはまた10m滝が水を落とす。水流の右を直登するのはフリーでは無理、人工登攀となるだろう。水流の左を登り、上部でオーバーハングの下を右へトラバースして落ち口へ出ることが出来るが悪い。ここもボルトが2〜3本欲しい所。両者とも残置ピンが無いので、トップロープの使用を進める。この上はもう滝は出てこない。最後はガレ場となり、100m程スズタケをこいで縦走路に飛び出る。滝のスケール、技術的な面から見て、洗谷の中では最困難な沢筋である。もっとも、10m滝の登攀は、沢登りの範疇を超えているような気がしないでは無い。「中俣の右俣の右俣」を詰める場合、二つの10m滝を捲けば中の二俣から所要時間1.5時間程度、滝を登った場合は、パーティの力量次第といえる。固有名詞が付いていないならば、「滝谷」とでも呼びたい。

洗谷中俣の右俣の右俣・10m滝 1

洗谷中俣の右俣の左俣・5m滝

洗谷中俣の右俣の左俣・7m滝

b. 洗谷左俣コース解説 Bランク 出会いは貧弱で、とても入渓する気にはならないが、我慢して詰めていくとある程度の滝が出てきて、一応の沢登りが楽しめる。本流との合流点は5m程の滝となっている。この上はしばらく凄まじい倒木が谷底を埋めて、通行困難、踏み跡伝いに左岸を捲く。10分程で倒木帯が終わり、谷底へ降りる(高度400m)。1〜2mの連瀑を越え、しばらく沢筋を詰めると、小滝が連続して出てきて、小ゴルジュに出くわす。奥にある3m滝は悪そうだが、簡単に右を越えられる。高度580m地点で二俣となる。右の沢は入り口に3m、6mの連瀑を懸けている。右の沢が本流であり、3m滝を越える。6m滝は右岸を捲く。これを越えると3m、6m、4mと滝が連続する。高度650m地点で二俣となる。これから上部は滝らしい滝は出てこず、どの沢を詰めてもガレ場が続くだけで違いは無い。左の沢に入り、これを詰めるのが一番楽であろう。分岐から30分程で稜線上の踏み跡に出る(高度830m)。踏み跡をたどり、20分で縦走路へ飛び出す。なお、困難な部分には捲き道が付いているので安心して入渓する事が出来る。所要時間、出会いから稜線上まで2〜3時間。

洗谷左俣・ゴルジュ、3m滝

c. 洗谷右俣コース解説 C ランク 車道から登山路を登り、10分程で小沢を渡る。この沢が右俣だが、ともかく倒木が酷く、またいだりくぐったりと大変な苦労を強いられるばかりで、面白さは感じられない。途中で一箇所小連瀑が出てくるものの、変化が無いまま高度800m程で支尾根に突き上げる。ここから登山路まで20分程度か。溯行価値があるとは思えない。所要時間、出会いから支尾根上まで2時間程度。

ダルメキ谷

ダルメキ谷概説 ダルメキ谷は大きく、右俣、中俣(本流)と左俣とに分かれている。左俣は、真っ直ぐ東へ向かい、735m峰へ伸びている。本流である中俣はアンノ滝の横を通り、井原山と雷山を結ぶ稜線に突き上げる。右俣は雷山へ伸びる主稜線から南に派生した尾根上が終了点となり、短い。どの沢筋も目立つ程の滝は出てこず、平凡である。中俣のほぼ中間点にあるアンノ滝の少し上流まで登山道が沿っており、ここから左の尾根筋を上がっている。中俣の所要時間、車道より3~4時間。

アプローチ 県道563号線を辿り、瑞梅寺集落を過ぎた直後、ダルメキ谷に掛かるキトク橋手前に車7~8台分の駐車スペースがある。ここは休日は満車になることが多いので注意。

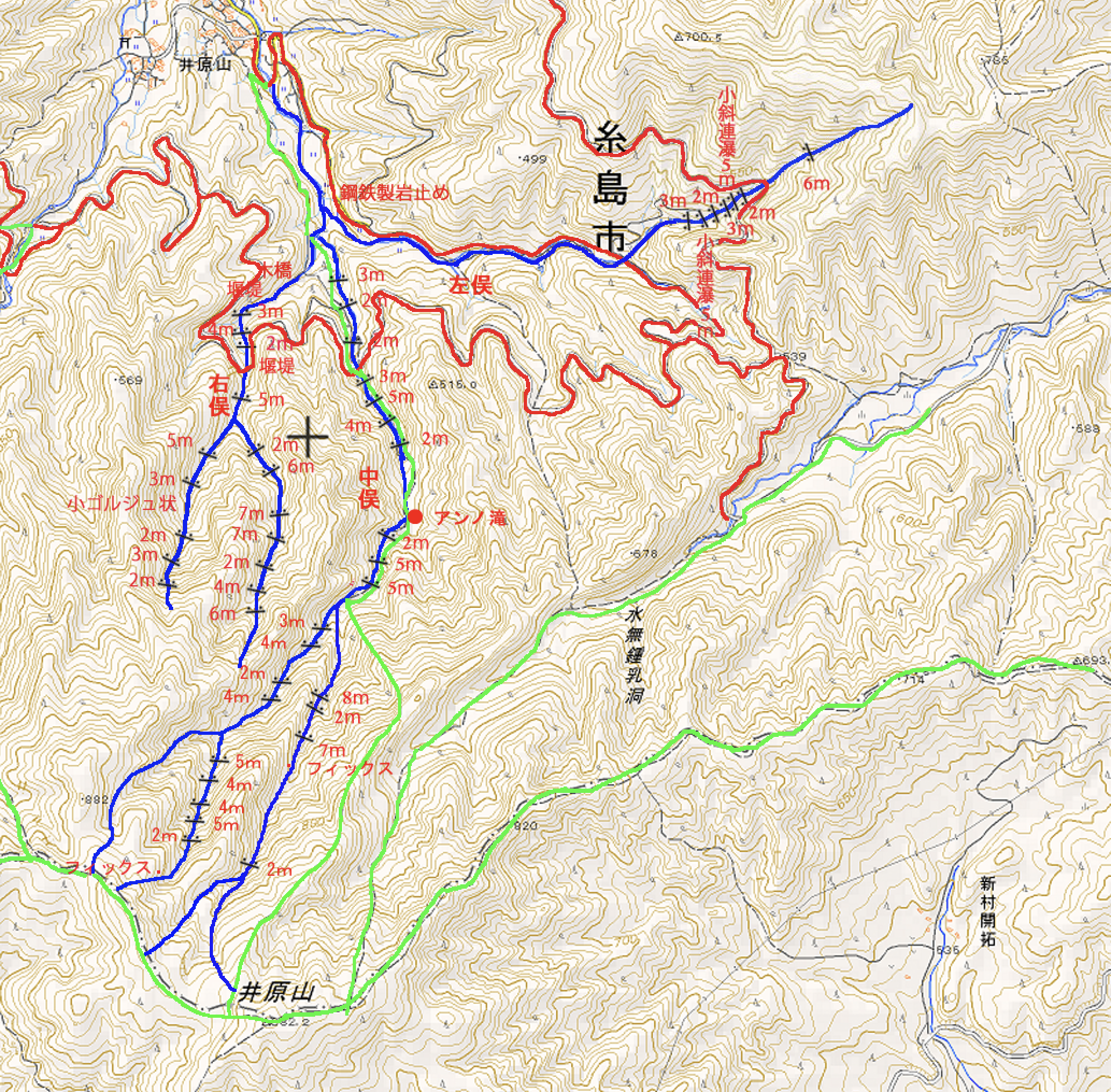

ダルメキ谷溯行図

a. ダルメキ谷中俣の左俣(本流)コース解説 C ランク キトク橋から登山路を辿り、車道と交差したところが入渓点。忠実に沢筋を辿ると、いくつかの滝が出てくるものの、格別の事は無い。出口が悪い2m滝を越えると、左手にアンノ滝が望まれる。アンノ滝は高度差15m程度、本流にあるのではなく、支流が滝となって流れ込んでいるから、これを直接越えることにはならない。アンノ滝からさらに20分程で沢は二つに分かれる。ここで、谷筋に添っていた登山路は左の尾根に向かって登りとなる。本流である中俣の左俣は真っ直ぐ伸びて主稜線に突き上げる。途中に7m直瀑が出てくるものの、汚らしい上に、岩がもろそうであり、直登は進めない。滝の右手にフィックスロープがあるのでこれを伝う。この上はガレ場が続くのみ、最後は山頂付近に突き上げる。

ダルメキ谷下流・アンノ滝

ダルメキ谷中俣の左俣・7m滝

・中俣の右俣

右俣は上流でまた二つに分かれ、それぞれ稜線に突き上げる。左の沢(中俣の右俣の左俣)を伝うと4〜5mの滝が出てくるので、このラインを辿るのが最も面白いだろう。右の沢(中俣の右俣の右俣)は滝らしい滝は出てこず、また早い段階から涸れ沢となってしまう。どちらも最後が急斜面となり、足下に注意が必要。

ダルメキ谷中俣の右俣の左俣・5m滝 1

ダルメキ谷中俣の右俣の左俣・5m滝 2

b. ダルメキ谷右俣の左俣(本流)コース解説 Bランク キトク橋からダルメキ谷登山路を10分程登ると、立派な木製橋が架かっている。この沢が右俣である。木橋から入渓、すぐに8mの堰堤に突き当たる。この上流にも大きな堰堤が行く手を阻む。苦労して堰堤を越えるとやがて林道と交差する。この部分はきついばかりで、面白味は無いので、登山道を登って林道に出るのが良いだろう。林道から5分程で、5m斜瀑を越える。さらに5分程で右から小さな流れが合する。これが右俣の右俣。上に伸びるのが右俣の左俣。 左俣へ入ると、5分程で6m岩溝状滝、さらに7m滝が二つ出てくる。その上にも三つ滝が続き、右俣よりは面白いものの、すぐに稜線に突き上げる。縦走路までの時間が長いので、ここから下降した方が良さそうだ。

ダルメキ谷右俣の左俣・6m滝

・右俣の右俣 Cランク

右俣へ入るとすぐに5mの樋状の斜瀑、ついで小ゴルジュが出てくる。この上部で二つに分かれるので右の沢を伝う。2〜3mの滝が3つ出てくるが、間もなく水が切れ、樹林帯となる。縦走路までの所要時間が長いので、ここから下降した方が良さそうだ。

c. ダルメキ谷左俣コース解説 Cランク 滝の数よりも堰堤の数の方が多く、その乗り越しに苦労する駄沢である。大きな滝は無いが、何カ所か不安定な部分が出てくるので、補助ザイルを持参した方が良い。出合いから詰めようとすると、堰堤の乗り越しが大変だから、キトク橋から水無登山道へ続く車道を10分程登り、谷の中に見える青色の鉄製堰堤の上で谷に降りるのを進める。目立つ程の滝が出ぬままに車道に沿って伸びる沢筋を詰めていくと、いったん車道を外れる。青色堰堤から2時間ほどで再び車道を横切る。この上も平凡な沢筋が続き、さらに40分程で稜線に出る。下降は沢筋を下り、車道に出たところで、これを辿る。 所要時間2〜3時間。

青色鉄製堰堤

4m滝

八丁川(野河内渓谷)

八丁川(野河内渓谷)概説 室見川本流の曲淵ダムより上流域は八丁川と命名されており、最上流は井原山に突き上げる。八丁川下流に存在する野河内渓谷は福岡市民にとって夏の憩いの場となっている。野河内渓谷は水量が多く、水と戯れるという楽しさに溢れている。淵を泳いで突破するのは脊振山塊北面ではこの沢だけであろう。また、スケールの大きな滝と小さいながらも綺麗なゴルジュを有し、登り甲斐もある。変化に富んでいるという点では、筆頭クラスといえる。忠実に水流を辿ろうとするのは熟練者向きであり、登攀具必携。ただし溯行対象距離が短いのが最大の欠点。溯行に当たっては岩がつるつるに磨かれておりその上滑っているので、スリップしないように注意が必要である。さらに、淵は結構深く、不注意に歩いていきなり頭まで水没しないように。最後に一つ、渓谷の半ばまで遊歩道が延びており、夏は涼を求める散策者が多いので、溯行中見世物になる覚悟はしておかなければならない。所要時間2〜3時間(下部核心部のみ)。また八丁川は、南面に向かって幾つかの支流を出している。いずれも、高度差が小さいために、あえて行くほどの所ではない。

アプローチ 国道263号線を三瀬峠へ向かって進むと八丁橋から0.2キロほどで右へ入る車道が合流する。この道を下ったところに車15台分ほどの無料駐車場がある。ただし、シーズン中は満車になるかも知れない。その時は、さらに国道を南下していくと野河内大橋の手前で右から林道が合する。林道入り口は2〜3台の駐車が可能である。ここから10分もあれば入渓地点に着く。

a. 八丁川本流(野河内渓谷)コース解説 A ランク 入渓点は遊歩道が川を横切る地点。すぐに20mのナメが出てくる。この上は5〜6mの滝が続き、ゴルジュ状の淵が2箇所出てくる。技術的には鮎返りの滝(5m滝1)、矢渕滝(5m滝2)、第1ゴルジュ、第2ゴルジュの突破が問題となる。いずれも泳ぎを交えて岩を伝うので、水量が多い時は手が付けられない。水量が少ない条件でも結構流れが速く淵が深いためにライフジャケットの着用を進める。トップで進むには怖いところだ。最初に出てくる鮎返りの滝(ボルト1)は左岸伝いに水中を進み滝に取り付く。傾斜が緩く水流の中を抜ける事が出来る。ただしスリップするとそのまま流されるので緊張する。第1のゴルジュは淵を強引に泳ぎ突破する。矢渕滝(ボルト1)は落水のすぐ右横を登るが、手がかりが甘く、滑っているので結構悪く感じる。核心部は第2ゴルジュである。二つの淵が連続し、最後に5m滝が控えている。初めの淵は左岸伝いに水中を進む。第2の淵は左岸伝いに泳ぎながら進み、一段上のバンド(ボルト1)へ上がる。これを伝い、滝の右の壁を登る。難しくはないが、薄暗く精神的な重圧を感じる部分である。その後はしばらく楽しい溯行が続く。ところが最後に15mの大滝(ボルト1)が控えている。落ち口直下までは水流のすぐ左手を簡単に登ることが出来る。しかし抜け口が怖い。水量が少ないときは水を被りながらの突破が可能だが、水流左手のテラスに打ってあるボルトにしっかり支点を取っておかなければ、はたき落とされた時には大事故となりかねない。危険を感じたら、ボルトから直上するか、または左へバンド伝いに逃げる(この場合はザイル必要なし)。この上にも3m、4mと二つの滝が連続する。これを抜けると、谷の様相は一変し、緩やかな流れが続く。これからは、滝らしい滝は出てこず、山頂直下に突き上げるまで変化の無い長い川筋を延々とたどる事になるので、右の林道に上がり、溯行を打ち切った方が良いだろう。最後の4m滝を越えた地点から左岸を流れに沿って100m程歩くと、右上する踏み跡がある。分かりにくい所だが、赤テープを頼りにこの踏み跡を見つけることが出来れば林道まで数分の登り、ここから林道を下ると20分程度で入渓点に着く.

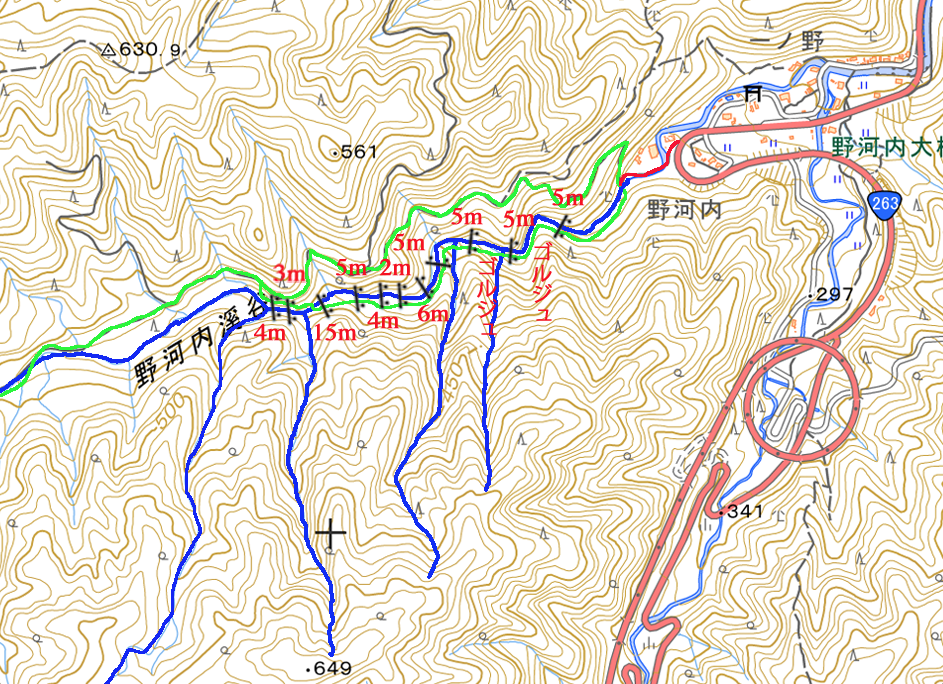

八丁川(野河内渓谷)溯行図

野河内渓谷・5m滝1(鮎返りの滝)

野河内渓谷・第1のゴルジュ

野河内渓谷・第2のゴルジュと奥の滝

野河内渓谷・15m滝

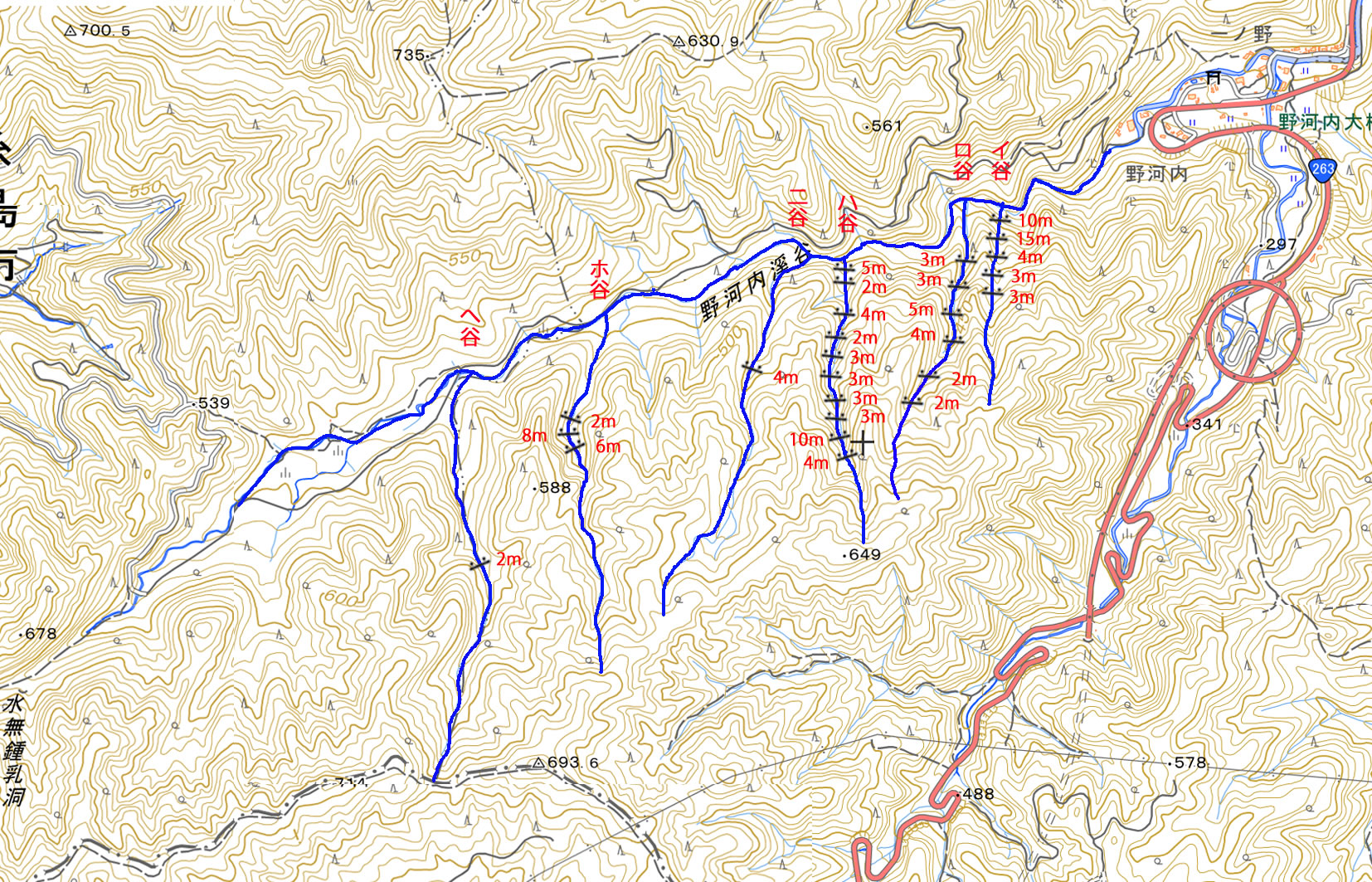

b. 八丁川分流 コース解説 C ランク 八丁川は南面に向かって幾つかの支流を出している。いずれも高度差が200〜250m程度にすぎず、沢の規模が小さく、水量も少ない。念のために、すべての分流を遡行したが、価値があるほどの物は見つからなかった。各支流とも所要時間、1~1.5時間程度。下降は、適当に左右の樹林帯を下る。各支流の名称が不明なために、便宜上仮称をつけた。また地図上では北面にもいくつかの支流を出しているが、いずれも水流が少ない上に伐採が入っており、倒木と藪が酷くて、とても溯行の対象にはならないので説明は省く。

・イ谷 矢渕滝の上部に合流する小沢。出合いは10mの滝となっている。結構悪く、ピンが無いので、登るならば右から回りこんでトップロープを取る。すぐ上に15m斜瀑が続く。 これを越えるとたいした滝も出てこず、問題なく稜線に出る。

・ロ谷 第2ゴルジュの上で合する小沢。各分流中では最も規模が大きい。ただし、平凡で興味はない。途中に15m程の岩場が出てくる。未開拓で、灌木が多いが、整理すると10本程度のラインが引けそうだ。所有者が不明なので、法務局あたりで所有者を確認し、許可を取った方が良い。

・ハ谷 15m大滝上に合流する小沢。出合いが5m、2mの連瀑となっている。小さいながらも滝が出てきて、各支流中では、最も面白い。

・ニ谷 渓谷最後の4m滝上に合流する小沢。滝の数も少なく、興味無し。

・ホ 谷 ニ谷出合いより、20分程溯行した地点に合流する小沢。滝の数も少ないが、6m直瀑の登攀は面白い。

・へ谷 ホ谷出合いより15分溯行した 地点に合流する小沢。林道を詰めて、橋の所から下降した方が分かりやすい。滝らしい滝は出てこない。沢筋に沿って踏み跡が続いているが、荒れている。下降はこれを下る。

八丁川(野河内渓谷)支流溯行図

イ谷 10m滝

イ谷 15m滝

ロ谷 5mチムニー状滝

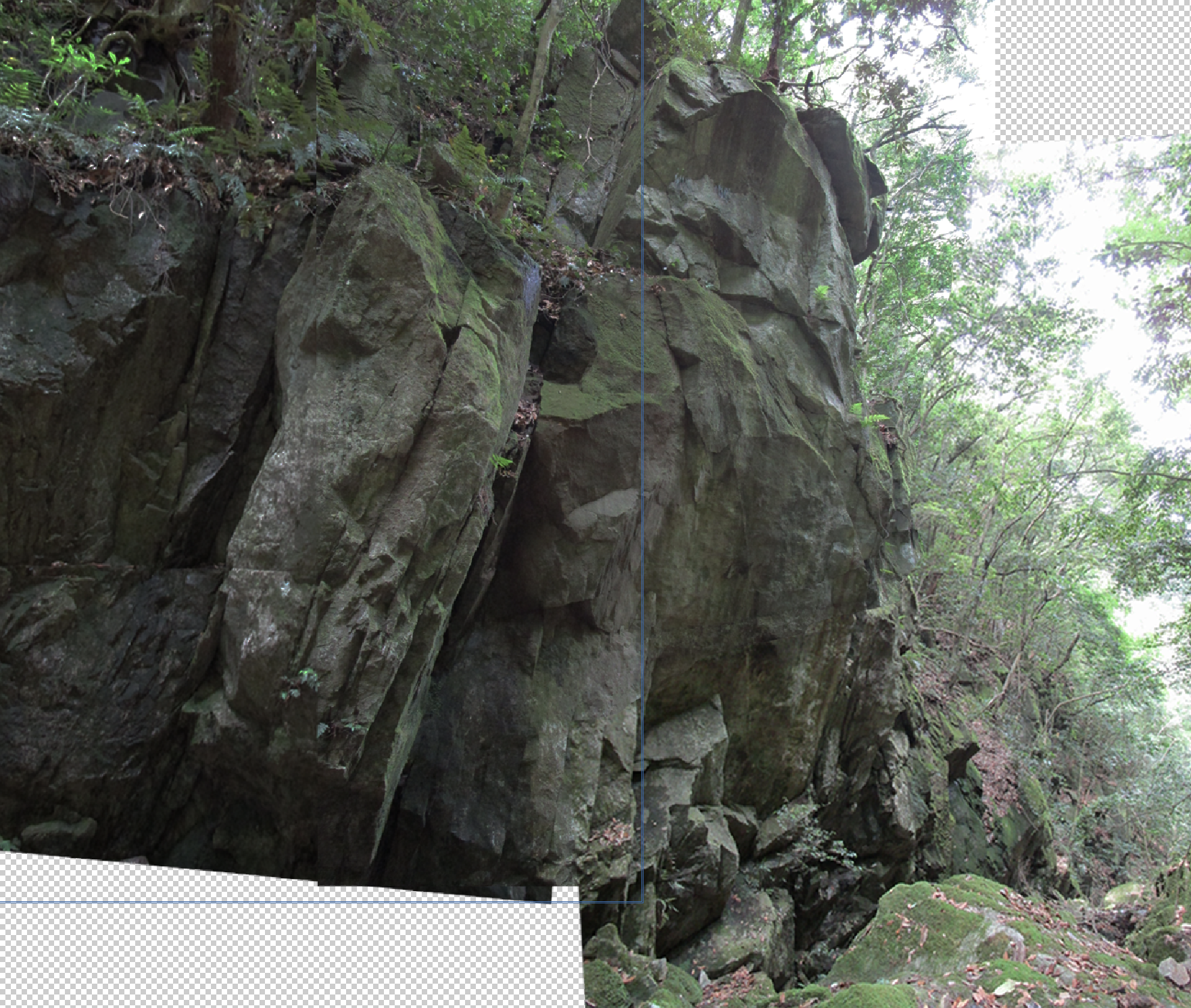

ロ谷岩壁

ハ谷 出合いの5m、2m滝

ホ谷 6m滝