四阿(あずまや)の岩場

岩場概説

鳥栖市内に位置する高度差20m、幅50m程度の花崗岩の岩場であり、福岡市近郊では初中級者向きの最も手頃なゲレンデと言える。岩質は理想的に固いが、一方、フリクションの利きはやや悪い。岩場の右半分はオーバーハングを交えて垂直に切れ落ち、左半分は傾斜の強いスラブ状を成している。花崗岩にしてはかっちりとしたホールドが多く、傾斜のわりに登りやすい。

登攀終了点にはロワーダウン用のボルトがしっかりと埋めてある。また岩場の左右から上部に回り込むことが出来、ロワーダウン用のボルトまでの下降支点となる灌木には不自由しないのでトップロープも簡単に設置できる。さらに中間支点として短い間隔でグージョンボルト、ケミカルアンカーが打たれ、安心してリードすることが出来る。

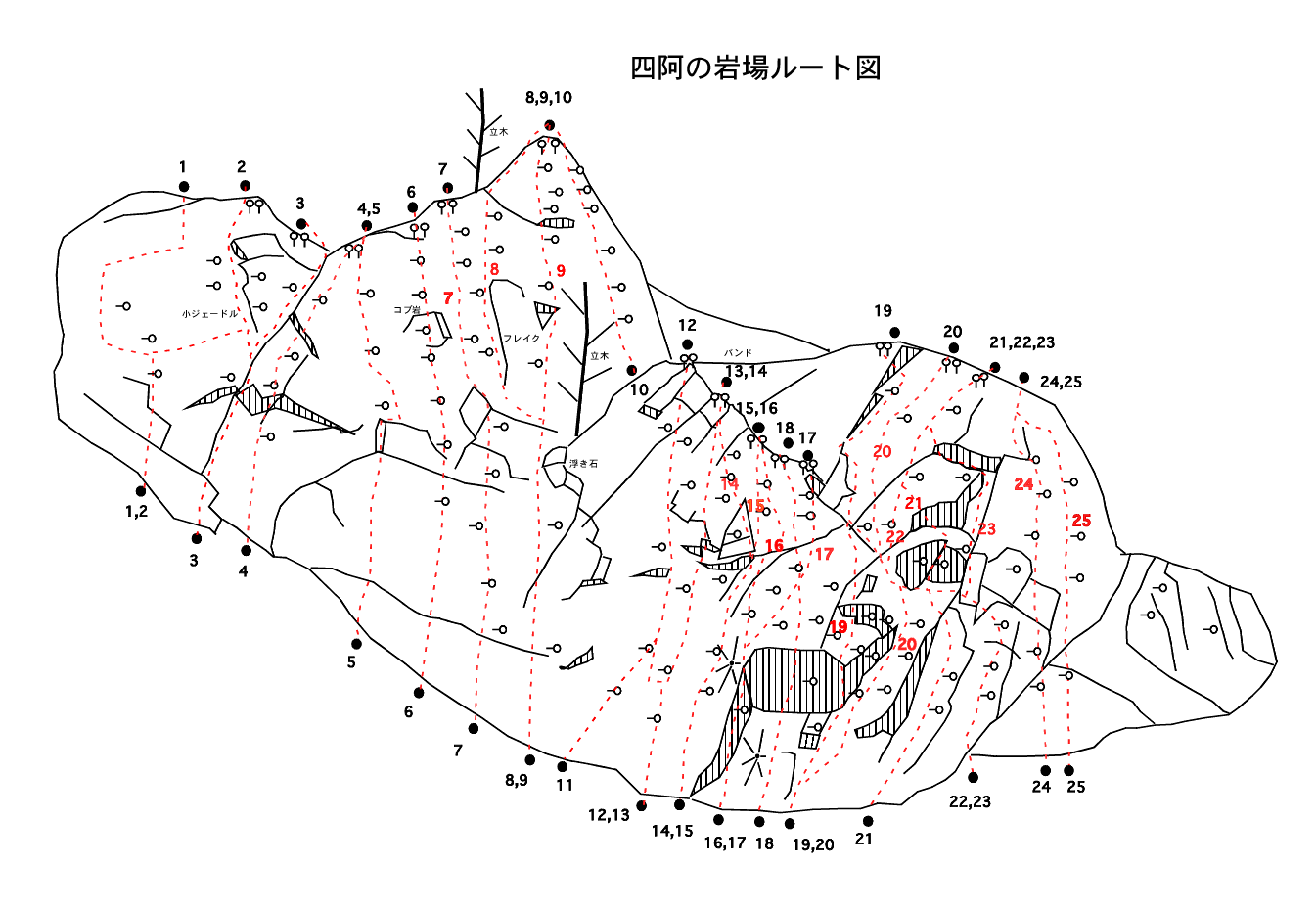

昔から利用されてきたゲレンデだけに、狭いながらも主なラインだけで25本程度となる。さらに、色々なホールド制限を伴う、バリエーションが多数引かれて、豊かな課題を提供してくれる。多くのクライマーがそれぞれに独創的なラインを引いたが、特に、広瀬政廣氏を中心としたメンバーの活躍が華々しい。一方、狭い場所にルートが集中しているため、ライン取りが分かりにくく、オリジナルとは違った部分を登ってしまうことがある。ホールド制限が設けられているルートは、初めてこの岩場を訪れるクライマー(このトポはそれらの人を対象としている)には分かりづらいので、概念図では、格別なホールド制限を行わない、弱点を繋いだラインだと感じられるルートを掲載し、ホールド制限が設けられていても、原則としてそれらに触れていない。岩場に残されている広瀬氏のトポにはホールド制限が詳しく記されているので、それを参照のこと。

バリエーションルートについては、数人の熟練者に聞き、私の知り得た部分について、別に独立して纏めることにする。なお、このトポは広瀬氏のトポを参考にさせていただいたことを付記しておく。岩場の全景写真は10枚以上の部分写真を貼り合わせた物であり、一部に歪みや位置のズレが生じているので承知ありたい。

旧石切場であったためか、岩壁基部は広場を成し、明るく開けて気持ちがよい。岩場の横を飲料となる小川が流れているから、付近にテントを張ることも可能である。あらゆる点で練習場として使いやすい岩場と言える。

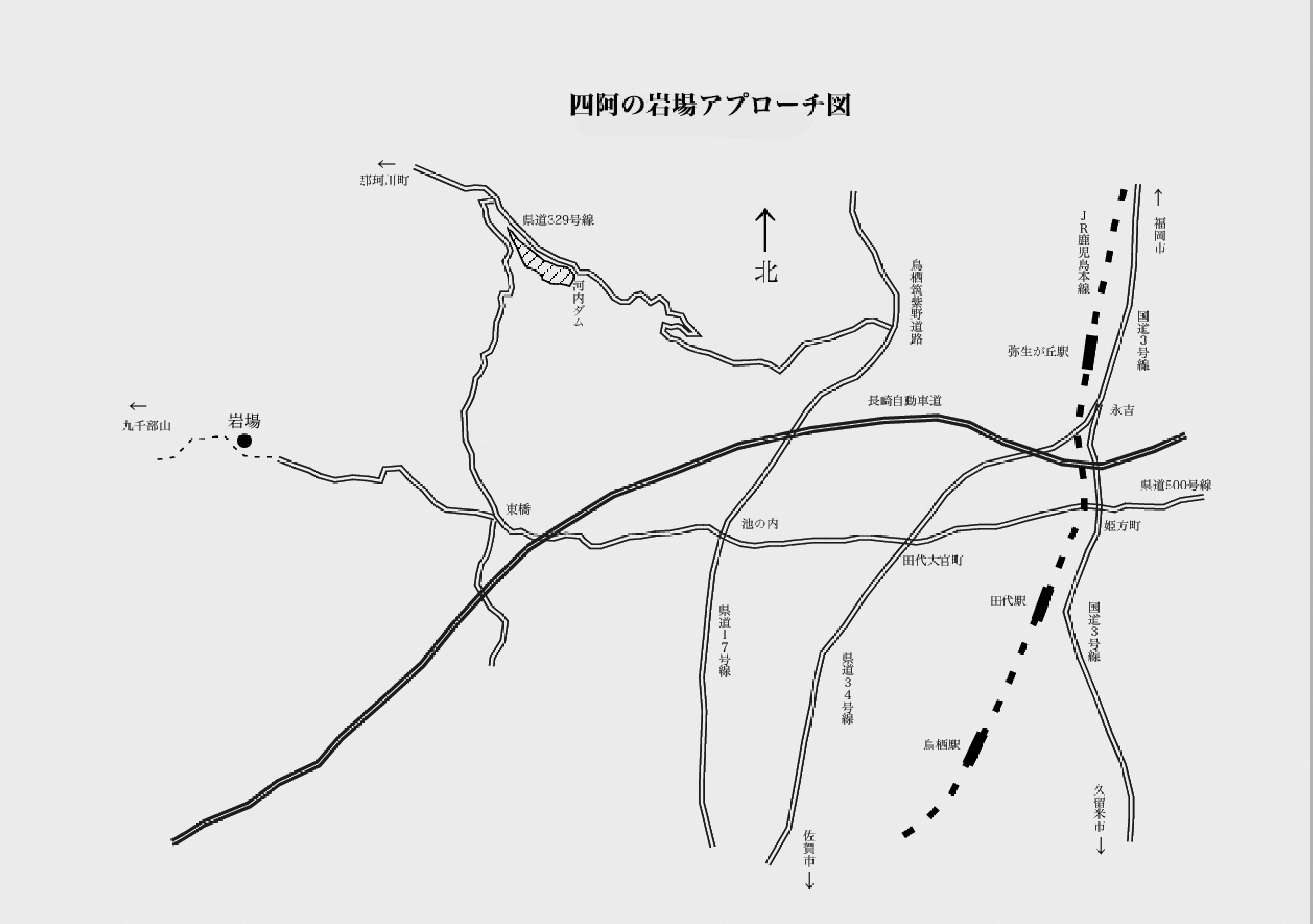

アプローチ

1. 福岡市西部より

国道385号線を南畑ダムに向かって進み、「市の瀬」バス停を過ぎ「中之島公園」から1.2キロのところ

で左に分かれる舗装道路に入る。入口が分かりにくいので注意が必要。離合が出来ない部分が多い狭い車道を上り詰めたところが三叉路を成し(国道385号線との分岐より5.6キロ、以下同じ)、真っ直ぐ進めば九千部山へ向かう。この三叉路を左へ入る。そのまま下ると県道329号線となり、河内ダムの手前で、右へ折れ橋を渡る(9.9キロ)。「鳥栖市民の森」を通り、鳥栖市内方面へ向かって下るうちに、東(あずま)橋(12.8キロ)へ出る。右へ曲がって橋を渡る。「長崎自動車道」が見えたら行きすぎである。東橋か0.4キロ程の右側に筑紫氏遺跡と駐車場があり、このすぐ上で道は2つに分かれる。離合不能の右の道へ入り、小集落を過ぎて登っていくと、車道終点に広い駐車場がある。ここまで国道385号線との分岐から15キロ、35分程度である。歩き始めて2分で歩道は2つに分かれる。小川を渡り、左へ入る。さらに4分で左へ細い踏み跡が分かれるので、こちらへ入る。すぐにぐらぐらの鉄橋を渡る。道は広くなり、5分で右手に岩場が開ける。

2. 福岡市南部より

国道3号線を南下し、JR「弥生が丘」駅の南、「永吉」で左に国道34号線が分岐する。国道34号線へ

入り、2キロほどで、「田代大官町」の交差点を右へ曲がる。そのまま道なりに進み、「池の内」交差点を

過ぎ「長崎自動車道」を潜ると、すぐに東橋に出る。または、県道31号線を南下していくと、そのまま鳥

栖筑紫野道路に入る。さらに南下すると県道17号線となる。その直後、「池の内」交差点に出る。こちら

の方が、渋滞が少なくて所要時間が短い感じがする。これ以降は前項を参照の事。

ルート解説

1. ジグザグ(10m、5.7、ボルト2本)

スラブの最も左手に引かれたライン。下部はホールドのしっかりしたフェイスで容易だが、上部はホールドが無くなる。ここはバンド伝いに左へトラバースした後、一段登り、今度は右へトラバースして上に抜ける。終了点は上部の灌木。

2. ジェードルラダー(10m、5.6、ボルト4本)

「ジグザグ」を5mほど登ったところから右へ移り、上部のジェードルを登る。奥のクラックがホールドとして使える。四阿で最も容易なルート。「右上バンド」から取り付き、ステップを越えた所で合流するラインもあるが、こちらは5.7。ジェードルの左のスラブにボルトの列が見られる。このラインを登ってみたが「ジェードルダラー」のホールドを一切使わない場合は、ホールドが小さく5.10c程度。最後に指一本が入る穴がホールドとなる。ルート名は不明。

3. 右上バンド(10m、5.7、ボルト3本)

ジグザグの右3mの所から容易なスラブをたどる。小ステップを越えて、凹角へ入り右上バンド(むしろ凹角)をたどる。上部でレイバックの体勢を取ると登りやすい。

4. ファーストレディ(10m、5.10c、ボルト4本) 右上バンド」の右横1m程度のところを登るライン。帯状小ハングの乗り越し部分で「右上バンド」のホ ールドを一切使用しなければ5.10c、使用すれば5.9程度。終了点はスプリグギャルと同じ。

5. スプリングギャル(16m、5.10b、ボルト3本)

コブ岩の左側を登る。下部は容易だがコブ岩の左下辺りで、左上するバンドに立ち上がる部分が、スリッ プしそうで、気持ちが悪い。さらに上部は左寄りに登るがホールドが細かくなり、緊張する。上部では、「右上バンド」の右カンテ(このルートからすると左のカンテ)は使用しない。

6. トゥーフィンガー(18m、5.10d、ボルト6本)

のっぺりしたフェイスを登り、[コブ岩]の下へ出る。[コブ岩]の直下が、スリップしそうで怖い。[コブ岩]を真っ直ぐ越えるのがオリジナルラインであり核心。途中に2本指の入るポケットがあり、これからルート名が由来する。しかし、このホールドの上部が崩壊し、ガッチリした縦ホールドに変化したので少し易しくなった。コブ岩を右寄りに抜けるラインは、気持ちの良いムーブだがオリジナルラインではない。また、左から捲いてしまう感じになるとスプリングギャルに合流しグレードが落ちる。細かいホールド制限が設けられているので、広瀬氏トポを参照の事。ホールド制限をした場合のグレードは5.11a。

7. エイトマン(18m、5.10d、ボルト7本)

「コブ岩」の右1mあたりを直上するライン。ルート7、8、9の下部フェイスは適当にルートが取れるが、立木の左下から取り付くラインが最も長く、かつ困難(5.8程度)。コブ岩の横を越える付近はハンドホールドが細かく悪い。指先の負担が大きいので力を入れすぎてパキらない様に。

8. エレメンタリイ(20m、5.10a、ボルト8本)

壁途中にある立木の左下から取り付き、中間バンドに立つ。フレイク状のクラックを抜け、左へ出てピラミッドフェイス左のカンテ沿いに登る。左への移動は微妙な動きを要求される。カンテへ出るときに時に左の灌木へ手が伸びるが、これは反則だろう。

9. リトルドラゴン(22m、5.11b、ボルト8本)

壁途中にある立木の左下から取り付き、立木の左でバンドへ立つ。ついで中間バンドを右に登る。このあたりは岩が浮いているような感じがするから注意。立木の背後から直上する。上部のピラミッドフェイスの入り口で極小ホールドでの厳しい立ち込みが待っている。フェイスは最後まで左側のカンテ状を使用しないで登る。体勢の保持が微妙で、バランス感覚と度胸が必要。フェイス途中で左のカンテを使用すれば 5.10d。

10. 右カンテ(仮称、ルート名不明)(8m、5.9、ボルト6本)

上部フェイスの右側を登るライン。3m上のガバホールドを掴めば後は何ということも無いが、それまでの一手が厳しい。

11. レッグアップ(13m、5.11d、ボルト5本) インディアンフェイスの左側のフェイス下部に小さな人工フットホールドが設けてある。ここから右上に登り、インディアンフェイスに合流する。ホールドが細かい上に、股関節の柔軟性が要求される難ルート。この人工ホールドは女性のみ使用可。

12. インディアンフェイス(13m、5.10c、ボルト5本)

カンテ左側のフェイスを登る。3m程の所にある細い右上昇バンドへ立ち上がるのに体勢の保持が難しく第一のポイント。ついでバンドから一歩上がり、左にトラバースする部分もハンドホールド、フットホールド共に細かく不安定。この部分の動作が核心である。トラバース後の一歩も悪く、この上部も気が抜けない。全体に渡って困難な動作が続き、腕に覚えのあるクライマーにとっては、快適の一語だろう。岩の表面の模様がインディアンの横顔を思わせるところからこの名が付けられた

13. 中央フリーウエィ(13m、5.10b、ボルト6本)

インディアンフェイスの3m上の右上昇バンドから右のボルトラインに沿ってカンテとの中間を直上する。三角形をした小ハングの左端を乗り越し、上部は左寄りにラインを取り、最後で「カンテ」と合流。

14. カンテ(イントロダクションまたはフリーソロと呼ぶ人もいる)(13m、5.10b、ボルト5本)

大ハング左のフェイス部分を登る。手頃な難しさと快適なムーブによって、この岩場一番の人気ルートと言える。取り付きはハング左横のフェイス、一段上ったところの左側にある斜上バンドをハンドホールドとしていかに使うかが第一のポイント、さらに中間部で左へ出て、三角形ハングの右を一歩直上するところが核心。ここで手間取っていると腕力の消耗が激しくあえなくテンションということになる。

15. カンテ直上(13m、5.11a、ボルト5本)

下部はカンテを登り、中間部でカンテのラインとは逆に右寄りに直上する。トウフックを効かせて立ち上がり、右手を伸ばして、横に走る窪みを掴む(ミスターロンリーはこのホールドを左手で使う)。左手のホールドとして、カンテ付近を利用するのは反則となる。右手だけで耐えながら一段足を上げ、今度は左手をぎりぎりに伸ばして、上部のホールドを掴む。リーチがないときつい。

16. ミスターロンリー(13m、5.11c、ボルト6本)

大ハング左端から取り付き、ハング左上に出て「カンテ」の右側を登る。この時に、カンテのラインに面した部分のハンドホールドは使用しない。これは、ハング上部ののっぺりとしたフェイス部分を登るという、初登者のこだわりである。ただし、一箇所、フットホールドの使用は許されている。一旦「カンテ」と合流し、ここから水平クラック伝いに右へトラバース、縦に走る小カンテを利用してクラック上部に打たれた2列のボルトの中間部を登るが、 ハンドホールドの利きが悪い。ハイステップに苦労して立ち上がった後のホールドも甘く、パワーと共にテクニカルな動きを必要とされる。このルートが登れれば、四阿では一人前。

17.ミスターX(14m、?)

ミスターロンリーでは許されていたカンテ側のフットホールドも使用しないで、ハングを越え、右にトラバース気味にフェイスを斜上する。この時に、ハング上フェイスに走る横クラックも使用しない。途中のホールドが欠けたために、再登出来なくなったと言われる。

18. アスレチック(13m、5.11c、ボルト6本)

大ハング中央を人工ホールドを使って乗り越し、上部フェイスを直上、水平クラック上部に打たれた右のボルトラインに沿って登る。緑色のしっかりした人工ホールドは、男性には使用制限が設けられている。

19. 初孫(14m、5.10b、ボルト5本)

大ハング右端を乗越すライン。アンダーホールドを利用してハング上のガバを掴み、ヒールフックで豪快に乗り越す。しっかりしたホールド伝いに直上し、左上バンドへ立つ。ついでフレイクを登り、右へクラック伝に出る。最後の抜け口が意外と悪いので注意。

20. パッチン(14m、5.11c、ボルト5本)

取り付きは初孫と同じ地点。オーバーハングした凹角伝いに登る。結構ガバホールドがあるものの、体勢の保持が難しく登り切るためには相当なパワーを要する。上部は「てんとう虫のサンバ」オーバーハングの左側のフェイスを登る。

21. てんとう虫 ヴァリエーション(14m、5.11b、ボルト5本)

下部を左の凹角右側の被り気味のフェイスにとる。取り付き直後のアンダーホールドの使い方が問題。上部はフィンガーパワーが必要であり、どうして指先の負担を軽くするか、微妙な体勢の保持も必要とされる。突き当たったハングは中央を抜ける。ハングの上のホールドを取る体制が悪いが、ガバホールドなので掴めば何とでもなる。洞窟で「てんとう虫のサンバノーマル」と合流。

22. てんとう虫のサンバノーマル(14m、5.10c、ボルト6本)

凹角状を一段登った後、左へラインを取り、ハング下へ出る。ハング下を左へトラバースしてハングの上のクラックを掴む。右に移動し、ハングを正面から乗り越し、洞窟に出た後、効きの悪いアンダーホールドを利用して上部のクラックに手を伸ばす。クラック伝いに右上し、浅い縦クラックを使ってフットホールドの無いフェイスを越える。ここが核心部。

23. てんとう虫のサンバ右(14m、5.10d、ボルト5本)

凹角状を一段登り、そのままハング右端を目掛け直上。凹角伝いにハング右端を越え、次の帯状ハングの上の水平小ホールドを伝い、左へトラバースした後、「てんとう虫のサンバノーマル」と合流。

24. グレードを信じなさい(14m、5.9、ボルト5本)

岩壁左側の岩が重なった様な部分を登る。見た感じは岩が脆そうだが意外としっかりしている。全体が被り気味に感じるものの、ガバホールドが連続し、ぐいぐい登ることが出来る。最後の抜け口が被っておりこれを右に巻けば5.9。ハング右端を乗り越せば5.10.a程度。

25. ウータン(14m、5.7、ボルト6本)

岩壁左端の部分を登る。「グレードを信じなさいと」同じような内容だが、最後まですんなりと行ってしまう。

24. 右に付属した岩(6m)

本体との間が、凹角状をなしていて、この部分、また右寄りのフェイス部分にボルトが埋めてある。私が登った限りでは、5.9までのラインが3本認められた。適当に登れば良い部分なので、説明は省略する。

ホールド制限を伴うバリエーションおよびルートとルートを繋ぐバリエーション

・ドラゴンへの道(5.11c) 「エイトマン」の核心部を抜けた上部フェイスから右上し「リトルドラゴン」へ繋ぐライン。二つのルートの悪い部分をつないだラインと言える。「エレメンタリイ」のフレイクは使用しない。

・還暦の逆襲(5.10c) 「インディアンフェイス」の細いバンドから右上へ出て、「カンテ」と合流。ただし、「中央フリーウエイ」との関係性がいまいちはっきりしない。

・鯨が跳んだ(5.11c) 大ハング下の人工ホールドから、「初孫」のハング上のガバホールドへランジする課題。実質的にワンムーブ。完全に宙を跳ぶ感じになるので、ホールドを取り損なった時は悲惨な事になる。トップロープの使用を進める。

・アトミックパワー(14m、5.12a)

ラインは「パッチン」と同じ。ただし、パッチンの4箇所に黄色いペンキで印が付けてある。このホールドを使用しないで登る。

・薩摩児(サツマゴ)(5.12a/b)、薩摩路(サツマジ)(5.11c/d) 「パッチン」に付属するバリエーションだが、登ったことがないので、説明は省く。広瀬氏のトポを参照のこと。

岩場の中央部はルートが密集しており、どのボルトがどのルートに属するのかはっきりしない場合がある。従って、各ルートのボルトの数および位置は一部不正確な所があるので承知ありたい。

岩場全景写真

岩場ルート配置図

四阿の岩場ルート図

カンテを登る 岩壁左側(カンテからテントウムシのサンバ)

ジェードルラダーを登る カンテを登る